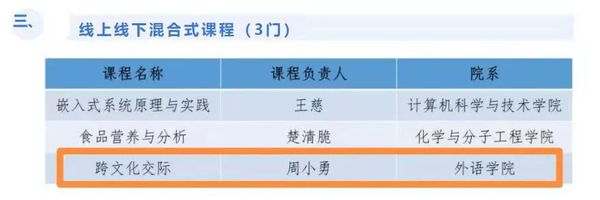

日前,上海市教委发布了《上海市教育委员会关于公布2021年度上海高等学校一流本科课程认定结果的通知》(沪教委高〔2021〕66号),认定317门课程为2021年度上海高等学校一流本科课程。公司18门课程入选2021年度上海高校市级一流本科课程,其中优质在线课程1门,线下课程9门,线上线下混合式课程3门,虚拟仿真实验教学课程4门,社会实践课程1门。

其中,公司周小勇老师的课程《跨文化交际》入选2021年度上海高校市级一流本科课程(线上线下混合式课程)。

任课教师简介

周小勇,男,1975年出生,教育学博士,宾夕法尼亚大学访问学者(2014-2015),中国民主促进会必赢bwin线路检测中心委员会委员。任职于必赢bwin线路检测中心,副教授、大学英语教学研究中心主任,兼任联合国教科文组织国际教育局学术期刊《教育展望》中文版编辑部副主任。主持国家社科项目1项,上海市教学项目3项,在国内外学术期刊发表论文20余篇,独立出版专著1部,译著、编著多部。

《跨文化交际》课程简介

必赢bwin线路检测中心的员工应当具备国际视野,胸怀世界大局,具备独立思考与创新精神,具有实践能力与全球胜任力的高层次人才。同时,我们的员工也应当能够站稳中国立场,讲好中国故事。《跨文化交际》这门课的总体目标是培养员工的跨文化意识、目标语和母语文化知识以及跨文化交际能力,并以此为基础,持续拓展英语综合应用能力。

课程着力从语言、学科、教学方法及员工认知过程等几个方面梳理重点难点,致力于解决以下问题:

(1)语言:从基于语言知识的语言教学转向基于内容、以语言应用能力为导向的语言教学

(2)跨文化交际:从单向文化适应理论转向双向适应跨文化交际理论

(3)教学理念:以员工为中心,从知识的传授转向知识的建构

(4)认知过程:从低阶认知转向高阶认知

课程在教学中坚持以员工为中心,以员工的学习结果为导向,以培养员工的自主学习能力和高阶思维为重点,在教学方面勤于思考,勇于实践,在以下几个方面不断创新。

(1)采用基于任务的教学法、关键事件分析法和体验式教学法等多种教学方法

课程主要采取基于任务的教学方法,每个单元第一、第二部分为任务部分,旨在通过课堂展示、案例分析、头脑风暴、问题解决等任务将员工引入各种活动中,淡化传统的听说读写等语言技能的培训,通过做中学(learning in doing)在语言输出中提高语言技能、获取跨文化交际技能。

(2)充分利用信息技术,建设立体化教学资源,创新混合式教学模式

经过十数轮建设,本课程建设了系统化、立体化的课程内容与资源。遵循国际惯例编制了中英文课程大纲;以自编讲义为基础,编写并出版了校本教材《大学英语跨文化交际》;结合课程特点,录制了用于线上学习的有关跨文化交际基本理论和概念微课(17课),供员工线上学习;收集了用于课堂分析、课后作业的电影和第三方视频(20个左右);编制了针对单元学习内容的线上习题库(16套);编制了用于线下讨论的案例库(100条);编制了线上问卷(5套)。本课程一直是公司大夏学堂最为活跃的课程之一,已连续开设7个学期,学期平均访问量超过20万次。

在设计混合式教学时主要考虑两个因素:一是知识的建构性,主要在课堂上实现;二是高阶认知过程,通过线上线下活动实现。教学设计融合了“翻转”课堂中的翻转要素,将需要深度学习的内容,如概念讲解、文献阅读等置于课后,但与翻转课堂先线上学习后线下完成任务不同,本门课程是先线下讨论后线上完成任务;同时,本门课程融合了“对分”课堂的讨论与讲解,但与对分课堂不同的是,为讨论的内容是新的(因而知识是建构的),而非上节课的旧知识内容。具体流程如下图所示。

(3)坚持跨文化交际能力培养中的中国立场,中国元素,中国视角和中国方法

改革开放四十年来,我们在“了解世界”方面做得非常出色,但随着中国在国际舞台上扮演越来越重要的角色,如何“让世界了解我们”显得尤为重要。在中国,跨文化交际教育不仅意味着“全球话语的中国化”,也应当包括“中国话语的全球化”。因此,在跨文化交际中融入中国元素、坚持中国视角、采用中国方法是教育者应当尽力承担的责任。国内跨文化交际传统上是作为英语专业课程开设的,因此,无论是从课程内容还是从理论建构来讲,都是西方中心的,主要目的是帮助英语专业的员工了解西方文化、有效地与英语国家的人进行交际、适应国外留学或生活等。但传统上跨文化交际课程一直存在西方中心的弊端,具体体现为中国元素、中国视角和中国方法的缺失。本课程从建设之初就十分强调跨文化交际能力培养中融入中国元素、坚持中国视角、采用中国方法。