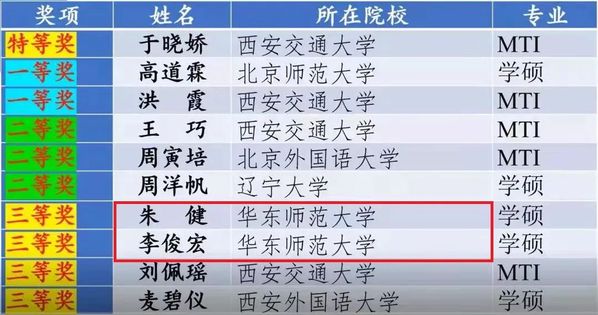

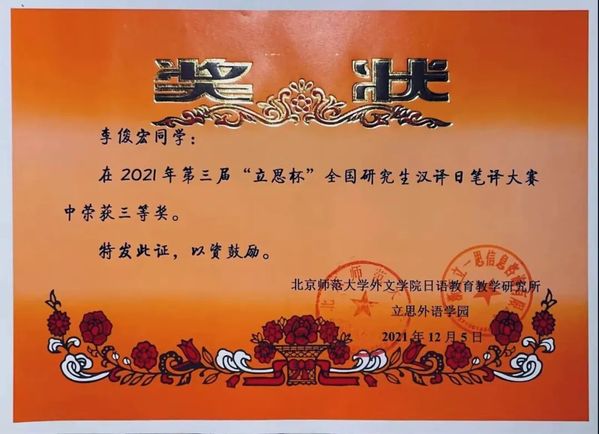

2021年12月5日,由北京师范大学外文学院日语公司产品研究所与立思外语学园联合主办的第三届“立思杯”2021年全国研究生汉译日笔译大赛落下帷幕。日语系2020级研究生朱健同学与2021级研究生李俊宏同学均以出色的表现获得三等奖。

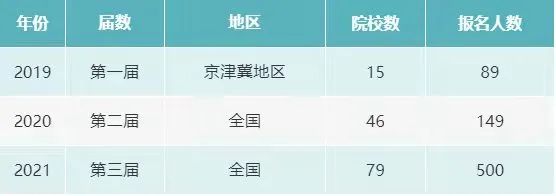

立思杯大赛旨在提高研究生汉译日笔译能力,增强院校之间有关翻译教学与翻译实践的互相交流。自2019年起,每年在全国举办一次汉译日笔译大赛。鉴于疫情防控的需求,2021年与2020年相同,来自全国各地不同高校的参赛选手利用电脑、手机双客户端进入在线会议参加比赛,比赛与评委评审也分为两天举行。据悉来自全国79所院校的500名选手参加了此次大赛,创历史新高。

本次大赛首先由松冈荣志教授进行初评筛选出21篇译文,再由各位评审专家进行二次评审。本次大赛的二次评审于11月28日在线上召开,对入围的21篇译文进行了严格的审查、打分,最终朱健、李俊宏的译文分列第七、第八位,获得三等奖。

颁奖仪式和译文点评于12月5日在线上举行,朱健同学被选为代表发表获奖感言,他重点讲述了自己参赛的经历和体会。

以下是两位参赛同学为大家带来的平日的翻译练习过程和参加本次大赛的心得体会。

朱健:

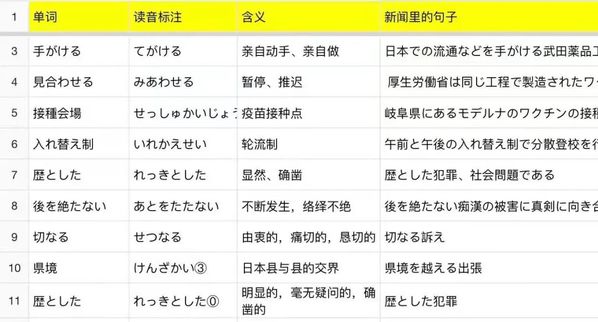

虽然我的研究方向是日语教学,但我对翻译也抱有极大的兴趣和热情。对译文的不断打磨与雕琢,考验了译者的双语功底、对两国文化背景的理解以及翻译策略、技巧等综合的“翻译能力”。正因为翻译之难,所以也更能使我在其中收获成就感。上个学期在导师的组织下,我们开展了多次翻译沙龙的活动,在每次讨论的过程中大家观点互相碰撞、共鸣,都成为我们宝贵的翻译经验。另外作为平时的训练和积累,我还会阅读NHK的新闻,对遇到的生词进行记录和背诵。

比赛的文章选择了著名作家汪曾祺的作品《夏天的昆虫》,文章内容十分亲切,品读汪曾祺的散文好像聆听一位性情和蔼、见识广博的老者谈话,虽然话语平常,但饶有趣味,而这也正对译者提出了很大的挑战。译事三难:信、达、雅。在时间有限的紧张的比赛现场,可能在求译文之信、求译文之达之上就已不易,如何做到将汪老先生那番俏皮的口吻还原出来,才可谓是考验真功夫的地方。例如“选一根结实的长芦苇,一头撅成三角形,用线缚住,看见有大蜘蛛网一绞,三角里络满了蜘蛛网,很粘。”这句话中,“撅”“绞”“络”这三个单汉字词,十分生动传神地描绘了工具制作的场景,但在翻译的时候,不论我怎么处理,得到的结果总感觉少了些味道。以及遇到“佝偻丈人承蜩”这样包含典故的内容,也是我个人觉得处理比较困难的地方。在有限的时间中,我尽可能地使我的译文达到“信”和“达”的标准,比赛结束提交后我看了一遍自己的译文,又发现了几处还需要再斟酌和修改的地方,但我认为这种瑕疵和遗憾的存在实际上恰是比赛的魅力所在。

总之,此次"立思杯"的笔译大赛使我积累了十分宝贵的经验,在有限的时间之内完成汪曾祺先生作品的翻译是极具挑战的。非常高兴能够有机会参与这样的赛事,通过笔译的实践,对于自己专业的学习与研究均获益匪浅。

李俊宏:

从暑假报名到正式参加比赛的这段时间里,我原本打算利用CATTI笔译相关的书籍做一些准备,但事实情况是自从开学以来,上课、员工工作及兼职占据了大部分的时间,最终导致还没来得及准备比赛便开始了。因此在得知比赛结果后,比起喜悦,迷茫才是当时最真实的情绪。比起日译汉,汉译日我更加不擅长,同时也并未进行大量训练,再加上比赛题目是一篇散文,我自身其实是抱着“打酱油”的心态参加了比赛,对于比赛结果,我也理所当然地没有抱有任何期待。也正因如此,对于这个令人意外的结果,我只能尝试回想比赛的前一段时间里我在做什么。

那段时间,除却日常的专业课学习外,在导师的指导下,我完成了“人民中国”杯日译汉的翻译,同时因兼职,我亦在进行一份用户条款的日译汉翻译。比赛的前一天晚上,我还在熬夜对着那份文件抓耳挠腮。尽管手头的任务几乎都是日译汉,但我在翻译过程中也的确对部分日语表述有了更深的理解,另外这样一种“翻译进行中”的状态,或许也帮助了我在比赛过程中能够在规定时间内完成任务。另外,在对比赛题目进行翻译的过程中,在对一些词汇与句子语气的选择上,我下意识回想起了本科时候泛读、精读课上老师带我们读的一些文章,尽管脑海中仅余一个非常笼统的印象,但也的确帮助我更好地还原了“散文”这一非日常文体的表述方式。

虽然可能无法提供一个非常系统的、具有参考性的练习或训练方式,但从我个人的体会上看,唯一能够确定的是,如同老师在比赛最后的点评讲座上说的那样,翻译是一个细水长流、点滴积累的过程,翻译者作为作者与读者间的桥梁,需要充实自己,不断学习,不断进步,才能成长为一名优秀的译者。

此次比赛于我而言是一次非常有意义的经历,它不仅让我对参赛过程加以反思和回顾,也让我有机会重新审视自己的日语学习,有了更为深刻的理解和思考,本当に勉強になりました。

撰稿:朱健、李俊宏

文责:孟令祎

编辑:唐艺纯

审核:尹松